article précédent : Walter, héraut d'armes à Vladivostok

Comme les premiers grains d'une giboulée, quelques-unes se détachèrent, distinctes, roussâtres; ensuite toute la nuée creva, et cette grêle d'insectes tomba drue et bruyante. À perte de vue les champs étaient couverts de criquets, de criquets énormes, gros comme le doigt.

Alors le massacre commença.

Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, « Les sauterelles ».

Bonjour à toutes et tous !

“État grippal”, “mal de tête”, “mal de gorge”, “toux”, “mal partout”.

Ouais, j’en suis là.

J’essaie de ne pas trop tousser, car vraiment ça me fait mal à la tête.

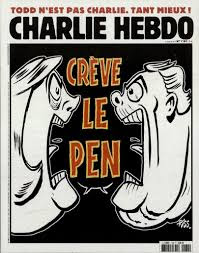

Alors, en ce dimanche, quoi de plus naturel: “crève”.

J’ai la crève.

J’ai attrapé la crève.

Crève.

Ce déverbal de crever ne date que du début du siècle dernier (1902).

Dès l’origine

- on en trouve des occurrences à partir de la première moitié du XIIème siècle -,le verbe français crever a deux sens: fendre, et mourir.

Le sens d’éclater suivra bien vite.

En vous disant qu’à l’époque, le terme était loin d’être vulgaire ou grossier quant il évoquait la mort de quelqu’un.

Il s’employait sans aucune faute de goût pour porter l’idée d’une mort violente.

Qu’il s’agisse d’un animal, ou d’un être humain.

Cette notion de fatigue que véhicule également le mot à présent - et qui me concerne particulièrement en ce moment - provient vraisemblablement d’un usage familier.

Fin XIXème, Zola utilisera “crevant”, repris de l’usage populaire au sens de “qui fait mourir de fatigue”, ou même “qui fait mourir de rire”.

|

| tiré de "Au bonheur des Dames" |

Fendre, mourir, éclater?

Amusant, voire surprenant, non, ces acceptions si diverses…

Crever nous était arrivé du latin - rien de surprenant -, fin du Xème.

Le mot parent latin, c’était crĕpo, crepāre.

Dont le premier sens - et aussi le sens premier - n’était ni fendre, ni mourir ni éclater.

Ben mince!

Non, c’était craquer. Ou claquer, péter.

En d’autres termes, “émettre un bruit intense”.

De là, le mot se dira de tout se qui se fend, ou claque, éclate… avec bruit. (du bois, une porte…)

|

| les portes qui claquent |

De cette idée de “fendre” arrivera la notion de “se fendre”, d’où… se rompre, crever.

Mourir.

|

| difficile d'être plus crevé |

Quoique…

Oui, nous sommes bien d’accord, crever n’évoque plus l’idée de bruit intense.

Mais de crĕpo, -āre, nous avons quand même tiré un autre verbe: crépiter!

Faire entendre une succession de bruits secs

|

| s'il y a bien quelque chose qui crépite... |

Crépiter se base précisément sur le fréquentatif (d’où cette idée de répétition, de succession) de crĕpo : crepitō, lui-même construit sur le supin de crĕpo: crepitum.

Vous auriez cru, vous, que crever et crépiter étaient aussi proches?

Moi: non!

- Tiens, et décrépit ?

- Bonjour! En voilà une question qu’elle est bonne.

|

| la décrépitude poétique des cinémas indiens (source) |

La réponse est : bof. Ou plutôt : oui, certainement, mais on ne se l’explique pas.

On fait bien de décrépit le lointain parent du latin dēcrepitus, participe passé d’un verbe

- non attesté, d’où l’astérisque -*dēcrepo, construit sur crĕpo.

Tout le monde a l’air d’accord là-dessus.

Mais de là à en expliquer le sens?

Comment serait-on passé de crĕpo, “claquer, fendre…” à un dē-crepitus, “Qui est dans la décrépitude, dans une extrême déchéance physique” ?

Aucune théorie avancée n’est vraiment convaincante.

Alfred Ernout et Antoine Meillet se contentent de citer l’illustre Michel Bréal

(mais oui, on le considère souvent comme le père de la sémantique moderne, les amis, respect!),1832 - 1915, qui supposait (le verbe est important) que la vieillesse décrépite se comparait ainsi à un mur qui se lézarde, ou à un arbre qui se fend.

|

| Une très belle photo de Michel Bréal |

Mwouais, pourquoi pas.

Le souci, c’est que le préfixe latin -dē marque d’ordinaire la cessation, le manque.

“Qui arrête de se fendre”??

Ou alors, il marquerait ici l’achèvement : “qui achève de se fendre”??

Comme vous le voyez, c’est franchement peu clair.

Mais ce qui est sûr, c’est que l’expression latine, issue de la langue familière, semble avoir eu ce sens dès le début de son usage.

À Michel Bréal, on doit la sémantique moderne, mais aussi, ne riez pas, le marathon moderne.

(C’était son truc, inventer n’importe quoi, mais il fallait que ce soit moderne).Eh oui, c’est Bréal qui, en 1894, suggéra à Pierre de Coubertin d'introduire l’épreuve (le marathon ; on se ressaisit) dans les premiers Jeux olympiques modernes, qui allaient avoir lieu en en...? 1896.

|

| Les jeux olympiques d'Athènes, 1896 |

Alors oui, surtout ne confondons pas décrépit avec décrépi, du verbe décrépir : “dégarnir du crépi”.

Décrépir un mur lézardé, fissuré.

Le Grand Robert nous précise d’ailleurs, pour bien marquer la distinction - et ce n’est pas courant, me semble-t-il -, qu’une maison peut être à la fois décrépie et décrépite.

Si l’on considère que le latin crĕpo signifiait d’abord “craquer”, son composé discrepō, lui, signifiait “faire entendre un bruit discordant”, d’où au sens figuré, “être en désaccord avec”.

Discrepantia désignait ainsi le désaccord.

Et OUI, c’est du latin discrepantia que nous arrive l’anglais discrepancy, différence, divergence, écart…

|

| discrepancy |

Toujours dérivé de notre latin crĕpo, -āre, notre français… crevasse.

Le mot nous arrive précisément du bas latin (de même sens) crepacia, crevacia, construit sur crĕpo, vous l’aurez deviné.

C'est évidemment ici son sens de fente, fissure, qui a été utilisé.

Je vous cite encore grèbe, nom d’un oiseau aquatique qui, selon Guiraud dans son Dictionnaire des étymologies obscures, pourrait provenir de crĕpo, -āre, dans le sens d’oiseau qui craque, qui fait entendre un cliquetis.

Ou alors, il s’agirait d’une construction dialectale sur grabber, “fouiller en grattant”.

D’où, soit dit en passant, et toujours selon Guiraud, grabuge.

|

| superbe photo d'un grèbe huppé (source) |

Sachez encore que pour Pierre Guiraud, regretter pourrait lui aussi venir de crĕpo, -āre, par un latin populaire *recrepitare, “faire éclater sa douleur en cris et lamentations”.

Alain Rey, lui, avance simplement que le mot est d’origine incertaine.

Et qu’il pourrait provenir de l’ancien scandinave (du vieux norois, quoi !) *grâta, pleurer, gémir.

Mais les amis, faut s' bouger un peu, et lire les ouvrages en anglais !

Et là, plus aucun doute possible, hélas: le mot, par le vieux francique *grētan (“pleurer, se lamenter…”), provient du proto-germanique *grētaną (“gémir, pleurer”).

Rien à voir avec le sujet du jour !

À l’origine du germanique *grētaną, une racine proto-indo-européenne, que Guus Kroonen transcrit dans son Etymological Dictionary of Proto-Germanic sous la forme *ǵʰreh₁d-.

Cette fois, bien dérivé du latin crĕpo, -āre, l’espagnol… quebrar. “Casser, briser, rompre…”

Bon, avec tout ça, je ne vous ai pas encore donné la racine proto-indo-européenne d’où nous arrive crĕpo, -āre.

Ce sera vite réglé, tiens :

*ker-2.

Son sens? Mais euh… disons... qu'elle n’en a pas.

Oui, c’est une racine dite “expressive” ou imitative - ce qu’on qualifie en anglais de “echoic” : “qui fait écho, qui imite”.

Ce que je peux vous en dire, c’est qu’elle est à l’origine d’une flopée de dérivés désignant souvent un bruit sourd, intense, sec, ou un oiseau.

Ben oui, c’est à leur cri que certains oiseaux doivent leur nom. Et c'est bien fait pour eux.

Et notre crĕpo, -āre, base de ce dimanche, provenait d’une forme allongée, créée sur le degré zéro de notre racine, *kr- : *krep-.

Un dernier petit dérivé, pour la route ?

Allez oui, soyons fou.

Criquet.

Oui, je parle de cet adorable insecte orthoptère volant mais aussi - excusez du peu - sauteur, de couleur grise ou brune, très vorace, et qui fait disparaître toute végétation sur son passage.

(Les criquets sont appelés fréquemment et abusivement sauterelles)

Le mot criquet, que l’on connaît tout d’abord (du coté de 1120) sous la forme criket, est issu de l’onomatopée krikk.

Qui imite bêtement le bruit atroce, infernal et strident de cette saloperie de grillon.

(visiblement, on confondait allègrement les membres de cette famille d'insectes)

Non, moi je suis quelqu’un du nord, voyez-vous, il y a du sang germanico-celtique qui coule dans mes veines, et franchement, franchement, s’il y a bien une chose qui me rend dingue, c’est le cri-cri du grillon.

Moi, j’aime bien faire la sieste en silence, c’est si difficile à comprendre ?

Moi, ce que j’aime à la campagne, c’est le silence, le chant des oiseaux, le doux souffle du vent.

Pas ce krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk krikk incessant, qui vous écorche les oreilles.

Saletés de grillons.

Alors, en plus, n’allez surtout pas croire que que nous avons inventé le mot criquet.

Même pas !

C’est encore pire que ça : il a fallu faire appel au moyen néerlandais kricken (“craquer, grincer, crisser…”), donc IMPORTER un mot d’origine étrangère pour bêtement nommer par onomatopée un stupide insecte qui fait krikk krikk.

La honte.

|

| criquet égyptien |

|

| grillon |

Il va de soi que le moyen néerlandais kricken provenait de notre racine *ker-2.

C’est encore une forme allongée de son degré zéro, cette fois *kri-, dérivée dans le germanique *krik-, qui en est à la base.

(et bien sûr, l'anglais cricket - désignant l'insecte, pas le jeu - est repris du français)

J’ai encore PLEIN de choses à vous dire sur cette formidable *ker-2, qui devrait déjà vous avoir surpris

- pensez donc : sans rire, vous auriez associé crever et décrépir, criquet / cricket et crevasse? -et va vraiment vous étonner….

Mais bon, là, vu mon état de santé et de fatigue, je dois mesurer mes efforts.

J’ai encore un peu de force, un tout petit peu… pour vous donner rendez-vous ... la semaine prochaine !

Je vous souhaite, à toutes et tous un radieux dimanche, une superbe semaine, et vous propose donc de continuer notre étude de la proto-indo-européenne *ker-2 dimanche prochain.

Frédéric

Attention, ne vous laissez pas abuser par son nom : on peut lire le dimanche indo-européen CHAQUE JOUR de la semaine !

(Mais de toute façon, avec le dimanche indo-européen, c’est TOUS LES JOURS dimanche…).

Cézanne peint.

"SILENCE, les grillons !": les premiers mots de cette très belle chanson.

Je ne l'invente pas...

Et puis, un morceau classique basé sur l'imitation :

La Symphonie no 101 en ré majeur, dite « L'horloge », de Joseph Haydn.

Mais oui, écoutez, le « tic-tac » présent tout au long du deuxième mouvement.

C'est autre chose que des grillons