article précédent: quand Fouquet souffrait du talon d'Achille, il s'accrochait aux tentures

Je suis François, (dont ce me poise)

Né de Paris, emprès Pontoise,

Et de la corde d’une toise

Saura mon col que mon cul poise

"Je suis François, (ce qui me peine)

Né à Paris, près de Pontoise,

Au bout de la corde d'une toise

Mon cou saura ce que mon cul pèse"

François Villon

Bonjour à toutes et tous!

Ah, dimanche dernier, le cœur au ventre, le regard porté loin devant (sur les sommets), plein d'espérance, nous commencions sereinement l'étude longue, difficile, épique, de la formidable racine proto-indo-européenne *ten-, “étendre, étirer”.

|

| "de glorieux linguistes historiques se mettant en marche" (traduction littérale) |

(rien à faire, les discours syndicalo-dichotomistes du 1er mai me font toujours beaucoup rire.)

Notez, eux me font rire, d'autres me font peur.

Peter Sellers dans Dr. Strangelove, Kubrick, 1964

Nous avions déjà parcouru quelques-uns de ses dérivés, à *ten-, basés sur le latin tendō, tendere (“tendre”, “tendre à”...).

Mais comme je vous le disais, c'est pas fini!

Sur tendō, tendere, le latin avait également créé praetendō, praetendere.

Tendre en avant, prétendre.

Eh oui, nous en avons hérité prétendre.

Prétention est en réalité un dérivé savant de praetentus, le participe passé de praetendere.

En français, le mot sera employé, dans le vocabulaire juridique, avec le sens de “droit que l’on a - ou que l’on croit avoir - d’aspirer à quelque chose”.

Puis, il revêtira le sens de visées, intentions, ou encore exigences (dans un contrat)…

On parlait d’un homme à prétentions, ou sans prétention.

Prétentieux en découle,

“Qui estime avoir de nombreuses qualités, des mérites, qui affiche des prétentions excessives”.

Notre verbe prétendre a quelque peu évolué, mais son sens premier est toujours bien présent, même si plus ou moins caché.

Ainsi, quand nous parlons de prétendre à un titre, à une responsabilité, pour “les revendiquer”.

Ou quand nous l’utilisons pour signifier “affirmer avec force; oser donner pour certain (mais sans nécessairement convaincre)”.

En anglais, le verbe n’a été conservé que dans un sens plutôt péjoratif.

To pretend, c’est - sciemment, consciemment - feindre, simuler.

Et dans le meilleur des cas: faire semblant.

The Great Pretender,

The Platters, 1955

Le participe passé du latin tendere, c’était tensus, “tendu, étendu”.

Au féminin? Tensa.

On substantiva cette forme féminine, pour en faire tensa, “l’étendue”.

Passée en latin populaire, elle deviendra *tesa, *teisa, *toisa.

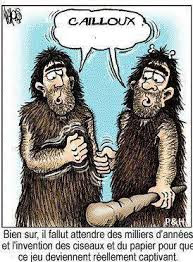

Et finira par nous donner le français… toise (première moitié du XIIème siècle).

La toise était une mesure de longueur, équivalant à six pieds (+/- 1,80 m), donc à la brasse ou à l’anglais fathom

(oh, mais oui enfin, relisez au briefing, on a insisté sur le port de brassards fluo).Elle sera abandonnée avec l’instauration du système métrique, en 1795.

Mais on ne l’a pas entièrement oubliée…

Elle a survécu par son dérivé toiser, qui signifiait bêtement, littéralement “mesurer à la toise”, et qui s’emploie maintenant comme jauger avec dédain.

|

| Vous pouvez toujours compter sur le cinéma expressionniste allemand pour vous montrer ce que doit être un bon toiser du regard. |

De toiser est tiré le déverbal toise, “tige graduée pour mesurer la taille de quelqu’un”.

|

| la fameuse toise |

Pensons encore à l’entretoise,

pièce de bois qui relie, dans un écartement fixe, les éléments d’un assemblage.

Bon, continuons.

Nous connaissons encore, parmi les dérivés de tendere, cet ...

organe conjonctif, fibreux, d'un blanc nacré, qui prolonge un muscle jusqu'à ses points d'insertion,j’ai nommé le … tendon!

Et à sa suite, hélas, la douloureusement célèbre tendinite.

- Ouais bon. Et donc, aussi tous ces termes médicaux en téno- pour “relatif au tendon”: ténalgie, ténopathie, ténoplastie, ténotomie…

- Ben, en fait euh… non. Oui, mais non.

Car ces mots français en téno- ne proviennent pas du latin tendere.

Non, eux proviennent du grec ancien τένων, ténôn (« tendon »).

Mais rassurez-vous!

Ce qui est ab-so-lu-ment formidable,

|

| c'est trop for-mi-da-ble! |

En latin, τένων, ténôn, se retrouvera sous la forme tenon (tendon), apparenté à … tenens.

Tenens, le participe présent de teneō, tenēre, (notamment) “tenir, retenir, comprendre”…

Ce latin teneō, tenēre provient, lui aussi, de notre proto-indo-européenne *ten-, mais cette fois par une forme *ten-ē-, au suffixe statif *-ē-.

En d’autres termes, ce *-ē- indique un état permanent.Alors qu’au latin tendō, tendere était donc réservé le sens de “tendre”, teneō signifiait plutôt tenir, mais avec une idée de continuité

(mais oui, pensez à ce fameux état permanent que marquait le suffixe proto-indo-européen *-ē-).Ainsi, teneō pouvait s’employer dans le sens de “se maintenir dans une position”, “se maintenir dans une direction”…

En emploi absolu, teneō signifiait donc durer, persister, se maintenir.

Et employé transitivement, le verbe signifiait tout simplement "avoir (quelque chose) en main".

Ben oui: tenir.

Le français a hérité de ces très très anciennes acceptions: nous pouvons tenir quelque chose en main, mais aussi et surtout, dans un emploi absolu, nous tenons! Nous tenons bon.

"Tenir, les gars, tenir!" nous disait, à notre peloton, notre formidable sergent-instructeur, au service militaire...

Outre tenir en français, tenēre donnera notamment tenere en italien, ou encore tener en espagnol, où le sens s'est généralisé pour signifier "avoir".

|

| expressions espagnoles avec "tener" |

Et maintenant vous savez pourquoi il me semblait particulièrement à propos de traiter de *ten- “étendre, étirer” après avoir étudié *dher-2,“tenir fermement”!

(relisez Le bon roi Darius 1er a mis son churidar à l'envers)

Car de l'expression "tenir fermement", vous connaîtrez ainsi, et la racine proto-indo-européenne qui se cache derrière "fermement", et celle à qui nous devons "tenir".

Bon!

Teneō, on lui doit aussi une série de dérivés, je vous dis pas…

Je vous ferai grâce, évidemment, des détenir, contenir, retenir, soutenir, maintenir …

Mais que penseriez-vous de … appartenir?

Le français appartenir est un emprunt au latin tardif appertĭnere, composé de ad- (ici indiquant l’addition, le renforcement) et de pertĭnere.

Quant à pertĭnere (composé de l’intensif per- et de, de, de… OUI, bravo! tenēre), il signifiait “tendre jusqu’au bout, jusqu’à”, “s’étendre de manière continue”, “s’appliquer à, tendre à, concerner”…

Ah oui, pour ce qui est du passage de appertĭnere à appartenir, on suppose que appertĭnere a évolué en une forme intermédiaire *appartĭnere sous l’influence du latin pars, partis (“part”), phénomène vraisemblablement lié à une mauvaise compréhension du mot, l'étymologie populaire croyant déceler dans le mot la présence de pars, partis.De “s’appliquer à, concerner” proviendra le sens du français appartenir, en un premier temps “faire partie de”, puis ensuite, rapidement, “être la propriété de”.

"La République est proclamée à Rome. L’Europe s’émeut, la chrétienté s’inquiète. Pourquoi ? c’est que Rome n’appartient pas à Rome, Rome appartient au monde. Grandeur immense, mais qui contient une servitude, comme toute grandeur.

Il y a quelque chose de plus grand pourtant que d’appartenir au monde, c’est de s’appartenir à soi-même. Rome n’est qu’un temple, et veut redevenir un peuple. Elle est lasse qu’on s’agenouille chez elle, elle veut qu’on s’agenouille devant elle. Rome a raison. Qui sera fière si ce n’est Rome ? Qui sera libre si ce n’est Rome ? Plaudite, cives."

Victor Hugo,

Œuvres complètes, Choses vues

- Pertĭnere?? Mais alors…

- OUI, pertinent nous en vient!

Notre adjectif pertinent provient du latin pertinens, participe présent de pertĭnere.

On retrouve toujours l’influence de pars, partis dans son dérivé ancien français partenir, sorti d’usage avant le XVème, et qui signifiait “être en rapport de famille avec”, ou encore “posséder, convenir à”.

Il fut en partie évincé par … appartenir.

Pertinent s’employait avant tout en droit, et désignait ce qui se rapporte à une question.

A l’origine, impertinent signifiait d’ailleurs “qui ne se rapporte pas à la cause”.

Ce n’est qu’à partir du XVème que le mot en viendra à signifier “inconvenant, malséant…”

|

| Charb l'impertinent |

Et les amoureux de la langue de Shakespeare l’auront compris: to pertain ("appartenir") est calqué, du moins partiellement, sur le vieux français partenir.

Partiellement, oui, car ce per- est bien d'origine latine...

Allez, la liste des dérivés de *ten- est LOIN d'être finie, croyez-moi...

Pour la suite: dimanche prochain.

(et ici, il fait SUPERBE!!!)

Je vous souhaite, à toutes et tous, un excellent dimanche, et une très très bonne semaine!

Frédéric

Attention,

ne vous laissez pas abuser par son nom:

on peut lire le dimanche indo-européen

CHAQUE JOUR de la semaine!

(Mais de toute façon,

avec le dimanche indo-européen,

c’est TOUS LES JOURS dimanche…).

Ah, le printemps...

Ci-dessous, la délicieuse sonate pour violon No.5 en Fa mineur - Op.24 - de Beethoven,

"Printemps"

avec

Maria João Pires au piano et Augustin Dumay au violon.

Quelle interprétation, quelle communion, surtout!

Ces merveilleux interprètes me rappellent

- et c'est plus qu'élogieux! -

le duo Clara Haskil - Arthur Grumiaux.

article suivant: répétez après moi: "je suis content, ici et maintenant, je suis content, ici et maintenant..."