article précédent: "Tribord, c'est à troite" - Georges Buyse

(...)

Mull was astern, Rum on the port,

Eigg on the starboard bow;

Glory of youth glowed in his soul:

Where is that glory now?

(...)

Skye Boat Song,

|

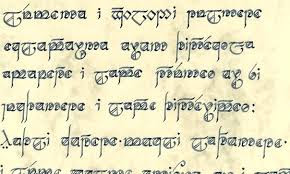

| Bonnie Prince Charles, voguant vers l'île de Skye |

à l'origine, un poème de Robert Louis Stevenson,

Sing me a song of a lad that is gone,

- numéro XLII dans son

recueil Songs of Travel and Other Verses (1896) -

racontant, comme je vous en avais parlé brièvement la semaine dernière, la fuite

-“la fuite? JAMAIS, l'échappée, plutôt” diront les Jacobites -

du Prince Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie)

de Uist vers l'île de Skye après sa défaite à la Bataille de Culloden, en 1746.

Sing me a song of a lad that is gone,

Say, could that lad be I?

Merry of soul he sailed on a day

Over the sea to Skye.

Mull was astern, Rum on the port,

Eigg on the starboard bow;

Glory of youth glowed in his soul:

Where is that glory now?

Sing me a song of a lad that is gone,

Say, could that lad be I?

Merry of soul he sailed on a day

Over the sea to Skye.

Give me again all that was there,

Give me the sun that shone!

Give me the eyes, give me the soul,

Give me the lad that's gone!

Sing me a song of a lad that is gone,

Say, could that lad be I?

Merry of soul he sailed on a day

Over the sea to Skye.

Billow and breeze, islands and seas,

Mountains of rain and sun,

All that was good, all that was fair,

All that was me is gone.

Bonjour à toutes et tous !

Dimanche dernier, nous voulions en savoir plus sur tribord et bâbord.

Petit jeu:

Voici ce que wikipedia nous donne comme moyens mnémotechniques pour se rappeler que tribord = droite, et bâbord = gauche.

“De nombreux moyens mnémotechniques basés sur les préfixes peuvent être indiqués”:

- utiliser le mot boat. "b" la première lettre est à gauche donc bâbord et la dernière lettre "t" est à droite tribord ;

- s'imaginer le mot bateau, le « ba » est à gauche comme bâbord et le t de « teau » est à droite comme tribord ;

- s'imaginer lire le mot « batterie » (l'addition des deux préfixes « ba » et « tri » font ba-tri) écrit à l’arrière (sur la poupe) d'un navire, et observer que : « ba » est à gauche du mot batterie (batri), comme bâbord ; que « tterie » (tri) est à droite du mot batterie (batri), comme tribord ;

- rechercher dans les deux préfixes « ba » et « tri » les lettres communes à l'une ou l'autre orientation (gauche et droite) : « ba » de bâbord ne peut correspondre qu'à gauche par son "a" ; « tri » de tribord ne peut correspondre qu'à droite par son "r" ;

- décomposer "tribord". Cela donne "tri" et "bord". tri comme trois, trois comme la direction "trois heures" (droite) ;

- dans "tribord" il y a un i comme dans le mot "droite" ;

- la seconde lettre de chacun correspond à la seconde lettre de l'autre: tRibord = dRoite ; bAbord = gAuche.

- penser à la ville de TRIESTE. tri est à l'est, donc à droite, donc tribord est à droite.

En connaissez-vous d’autres?? Et pourquoi pas… dans d’autres langues?

Si oui, laissez-les dans un commentaire au bas de cet article, merci!

Mais revenons à dimanche dernier…

En un premier temps, nous nous étions penchés sur le mot tribord, pour tenter d’en découvrir l’étymologie.

Tribord ?

Côté d'un navire qu'on a à sa droite quand on regarde vers l'avant, vers la proue.

© Le Grand Robert de la langue française

Ce que nous en avons déjà appris, du mot tribord (et de son étymologie) ?

Que le français tribord (moitié du XVIème siècle) est un emprunt au moyen néerlandais stierboord.

De ce composé stierboord, nous avions pris, dimanche dernier, la deuxième partie, -boord, pour nous rendre compte qu’elle provenait vraisemblablement d’une racine indo-européenne *bherdh-, “couper”, qui avait donné le proto-germanique *burzda-, “planche, table”, duquel provenait le francique *bord, à l’origine de ce moyen néerlandais boord.

Simple.

A présent, et en toute logique, examinons la première partie du mot: stier-.

On fait remonter le moyen néerlandais stier à un francique *steora, non attesté, mais que l’on reconstruit par l’ancien haut allemand stiura, ou l’allemand Steurer.

Et qu’est-ce qu’il pouvait bien vouloir dire, le francique *steora ?

À votre avis? Mmmh?

“Gouvernail”.

Ce francique *steora, on le fait lui-même remonter à un proto-germanique *steurjan- (*stiurijaną), “diriger”, à la base, par exemple...,

- du vieux norois stýra, “gouverner, gérer, diriger”,

- du néerlandais sturen, “gouverner, diriger”, ou même “envoyer” (mais oui, envoyer “dans une direction précise, diriger vers”), ou

- du vieil anglais stīeran, qui via le moyen anglais steeren, steren, stiren, sturen, steoren, donnera l’anglais steer: diriger, manœuvrer, gouverner…

Et c'est encore lui que l'on retrouve dans l'anglais astern, “en poupe”, “sur l'arrière”,“en marche arrière”, vraisemblablement arrivé là par le vieux norois stjórn (“commande, gouvernail”), ou peut-être par le vieux frison stiarne, “gouvernail”.

Mais... et ce proto-germanique *steurjan-, venait-il d’une racine proto-indo-européenne ?

- - - - - - - - - - [mode désabusé on] - - - - - - - - - -

Pfff, on l’a pensé, oui, mais on n'y croit plus.

|

| désabusé, qu'il est |

(Vous voulez relire la saga de *stā- ?

Vous pouvez commencer ici: un fauteuil pour (*steh) deux)

|

| désabusé aussi, lui |

Mais Kroonen, nettement plus prudent, se contente de qualifier l’étymologie du mot de … peu claire. (“No clear etymology”).

- - - - - - - - - - [mode désabusé off] - - - - - - - - - -

- Bon, mais quoi? Stierboord, c’était donc ... le bord du gouvernail ?

- Mais oui, absolument, c’est bien ça !

À l’époque, sur les navires germaniques - et autres -, le gouvernail se trouvait à la poupe, du côté … euh tribord. À droite si vous regardiez vers la proue.

Vous ne me croyez pas ?

Vérifiez !

Avant l'invention du gouvernail central - ce qu’on appelle le gouvernail d’étambot -, vers la fin du Moyen Âge (disons, pour être plus précis, début du XIIème), le gouvernail était constitué d'un aviron de gouverne fixé à l’arrière, à tribord.

“Mais pourquoi précisément à tribord ?” vous demandez-vous.

Mais enfin, tout simplement, parce que tribord, c'était le côté du gouvernail.

L'étymologie nous l'apprend, et les vieux marins le savaient !

Vous avez d’autres questions?

Mais nooooon !

On pense, très prosaïquement, qu’on plaçait l’aviron de gouverne à tribord pour faciliter la vue du barreur vers l'avant, ce barreur étant - on peut le supposer - le plus souvent ... droitier.

C’est tout.

- Tiens, et pourquoi parle-t-on, comme remplaçant à l’aviron de gouverne, du gouvernail d’étambot ?

- Excellente question !!!

On parle d’un gouvernail d’étambot, parce que le gouvernail était bêtement fixé à l’étambot !

L’étambot qui permettait d’articuler la partie mobile du gouvernail, le safran.

Et voilà !

Ah, mais… vous voulez savoir aussi d’où provient ce singulier étambot ?

le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la crémière, hein ?

On n’est pas trop sûr de son étymologie, sachez-le. Mais bon, le mot est une altération - ça c’est sûr - de estambor (1573), estambord et étambord (1643).

Si maintenant on essaie de détricoter ce composé é/e(s)tambor(d), on y trouve, en deuxième partie - vous vous en doutez - “bord”.

“Bord” dans le sens “pièce de bois”, le bord d’un vaisseau. Ca, c'est facile.

Maintenant, pour ce qui est de sa première partie estam-, c’est une autre histoire.

On pense, sans aucune certitude - j’insiste-, qu’estam pourrait provenir soit…

- du moyen français estant (OUI, “debout”, basé, encore une fois, sur notre chère *stā-). Il s’agirait donc, ainsi, littéralement, d’une pièce de bois debout.

- du vieux norrois (si si!) *stafn, qui désignait l’étrave. Étambot aurait alors désigné ce qu’on appelait *stafnbord en vieux norois: le bord de l’étrave.

- L’étrave ?? Mais mais ? Mais enfin… l’étrave est à l’avant du bateau, à la proue !

- Ptêt, oui, mais pour les Vikings, il semble que *stafn pouvait tout autant désigner l’avant que l’arrière de l’embarcation.

Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer qu'en voulant partir vers l'Orient et ses richesses, ils se soient retrouvés en Amérique. Sacrés Vikings.

|

| ben oui, si on ne vous le dit pas, il est où, l'avant du bateau? |

On raconte même que les Vikings aussi, avaient un joli moyen mnémotechnique - assez poétique, reconnaissons-le - pour se souvenir de l'avant et de l'arrière de leurs bateaux:

l'avant, ç'est par là qu'on pille et qu'on viole quand on arrive, l'arrière c'est par là qu'on pille et qu'on viole quand on repart.

Et si ça peut vous amuser, sachez aussi que certains linguistes - dont Alain Ray, quand même - font remonter précisément notre français étrave au vieux norois *stafn.

Psss :

Et en anglais, étambot se dit stern-post, ou sternpost...

Littéralement, le poteau de poupe. Oui, avec stern, “poupe”, comme dans astern.

Bon.

Ça c’est fait :

Tribord = bord du gouvernail (ou du moins de l’aviron de gouverne), vers la poupe du bateau.

Ou encore - c’est un moyen mnémotechnique que je viens de m’inventer - : tribord désigne le même côté que le vieux norois stjórnborði.

Ah oui! Encore une chose !

En anglais, tribord se dit starboard.

Pour les mêmes raisons, historiques et étymologiques, qu’en français, le star- de starboard descendant du germanique *steurjan-, et son -bord descendant évidemment aussi du germanique *burzda-, “planche, table”.

Et donc, c’est vraiment gentil de croire - comme je l’ai lu sur Internet, mais par bonté, charité et grandeur d’âme, je ne vous dirai pas où - que l’anglais starboard désigne, sur un bateau, le côté à partir duquel on aperçoit les étoiles.

Et maintenant, si on passait - enfin - à bâbord ??

Non, je ne vous expliquerai pas qu’il s’agit d’un composé, et que sa seconde partie, -bord, provient du francique *bord.

En revanche, je peux vous dire que bâbord a été emprunté au moyen néerlandais en même temps que tribord, l’un étant en opposition à l’autre.

Prenez-les comme un couple, comme deux frères ennemis, indissociables l’un de l’autre.

Et pour cause !

Car bâbord ...

Le côté gauche d'un navire, en tournant le dos à la poupe... désignait, par définition, le côté opposé à tribord.

Oh merci © Le Grand Robert de la langue française

Alors, NON, ça ne veut pas dire que bâ- signifie “de l’autre côté de tribord”.

Vous êtes lourds, aujourd’hui, non? Ou c’est une impression?

Mais non, fermez les yeux, et visualisez, s’il vous plaît, le barreur, l’homme à la gouverne, le corps dirigé à tribord, pour faire face à son aviron de gouverne qu'il manipule - même si droitier - des deux mains, tout en dirigeant son regard vers l’avant du bateau.

Ça y est, vous le voyez ? Vous pouvez rouvrir les yeux.

Eh bien, l’autre côté du bateau, à bâbord, pour lui, il est dans son dos.

Derrière lui. En tout cas, si vous voulez ergoter, PAS DEVANT LUI.

Notre bâbord, d’abord apparu

- comme les Dupont et Dupond -,

sous la forme babort et babord,

et puis en deux mots: bas-bord,

- ce qui d’ailleurs explique l’accent circonflexe actuel, lié à l'amuïssement du s de bas (en attendant la prochaine réforme de l’orthographe) -,provient du moyen néerlandais bakboord.

Et ce bak, mais c’est le dos !

Issu d’une racine proto-germanique *baką, “dos”.

Bien sûr, c’est d’elle que nous arrive l’anglais back, mais aussi le vieux norois bak, dont découleront…

- remarquez au passage l’esprit d’invention exacerbé, le sens créatif presque exagéré, voire outrancier des langues germaniques -

- l’islandais bak,

- le féroïen bak,

- le norvégien bak,

- le suédois bak, ou encore

- le danois … - eh non: - bag. Mais ça doit être une erreur (en vieux danois, c’était encore bak).

Cette racine germanique aurait-elle eu comme ancêtre une racine indo-européenne ?

Bof… Franchement, j’y crois pas.

On avance *bʰogo-, “voûter, courber, arquer”, mais prenez ça avec beaucoup de prudence.

Tout comme le tribord français a son pendant en anglais, avec starboard, notre gentil bâbord a comme correspondant anglais…

(Eh non, pas backboard. Raté !

En fait, le mot existait, mais en vieil anglais: bæcbord…)

... Port, tout simplement.

|

| je m'énerve pas, j'explique |

- J’explique.

Comme l’aviron de gouverne était à tribord, on déchargeait (je veux dire le bateau) à bâbord.

(On chargeait aussi à bâbord, notez bien, mais je ne veux pas vous embrouiller.)Ce côté-là, donc, était celui du quai, du port.

C’est d’ailleurs pourquoi, avant l’emploi de port, on utilisait le terme larboard, dérivé du moyen anglais ladebord, où vous retrouvez load, la cargaison, le chargement.

(Pour ceux qui suivent, ladebord avait succédé au vieil anglais bæcbord)

Le passage de larboard à port n’est pas si vieux que ça, et s’explique pour des raisons bien bien pragmatiques :

Larboard sonnait vraiment trop comme starboard, ce qui pouvait prêter à confusion, et mener à de vraies catastrophes.

En conséquence, en 1844, the Royal Navy ordonna que port soit utilisé à sa place.

Tiens, encore une chose :

Si vous avez vu ce navet à énorme budget qu’est le film Titanic, de James Cameron (1997)…

Ouais oh, ça n’engage que moi, mais franchement, j’avais trouvé à l’époque ce film tellement convenu, d’une telle platitude et d’un tel niveau de niaiserie, qu’il en devenait pour moi un archétype, le zéro absolu sur l’échelle du cinéma pour prépubères et/ou illettrés américains, où le seul intérêt réside dans les décors et les maquettes.

Figurez-vous qu’en plus, je m’étais rendu compte à l’époque, peu après l’avoir visionné, que les quelques scènes du film que j’avais vraiment appréciées avaient été intégralement pompées (texte et cadrage compris !) d'une précédente version cinématographique de l’histoire, tournée elle en noir et blanc (peut-être le Titanic de Jean Negulesco, 1953 ? - je n'en suis plus certain), version très digne, loin du manichéen pathos à l’eau de rose de la version cameronaise destinée aux moins de sept ans. (Mais qui a au moins le mérite d'être claire: il y a les bons, vraiment (vraiment) bons, et les méchants, vraiment méchants. Booouuuuh les méchants !)

|

| Titanic, de Jean Negulesco, 1953 |

Je reprends :

Si vous avez vu ce navet à énorme budget qu’est le film Titanic, de James Cameron (1997),

vous réalisez

- comme James Cameron - ça c'est vraiment hilarant -que l’officier de quart, pour éviter la collision avec l’iceberg qu’il aperçoit devant le bateau, appelle l’homme de barre et lui crie “Hard a' starboard!" (“à tribord toute”).

Le timonier fait alors tourner la roue du gouvernail vers la gauche, vers bâbord.

On a crié au scandale, à l’époque de la sortie du film !

“N’importe quoi, starboard, mais c’est vers la droite !”.Eh bien, dans cette scène précise, Cameron avait raison.

Et croyez-moi, ça m’arrache la g. de le reconnaître.

À l’époque du Titanic, en 1912

- et cela perdurera jusqu’en 1933 dans la marine marchande britannique -,on employait toujours les ordres d’“avant”.

D'avant, oui: du temps où le gouvernail central était littéralement une barre.

Où quand, pour virer à bâbord, on déplaçait la barre vers tribord.

L'ordre était donc, pour virer à bâbord, de mettre la barre... à tribord !

(Et inversement, mais je ne veux pas vous abreuver de trop d’informations à la fois).

Et donc, la scène du film est parfaitement conforme à l’histoire, et à l’Histoire : l’homme de quart avait raison de hurler, à l’époque, “à tribord toute”, pour que le bâtiment vire à bâbord et tente de contourner ainsi l’iceberg par la gauche, et le timonier avait de même parfaitement bien compris l’ordre, et tournait le gouvernail en conséquence, vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).

De toute façon, ça n'a rien changé. Hélas.

Et si on essayait de récapituler ces deux derniers articles, mmmh?

*bherdh-, “couper” , *bhr̥dh-, “planche” (“(bois) qui a été coupé”)

⇒ germanique *burzda-, “planche, table”

⇒ moyen néerlandais boord

⇒ français bord

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

racine germanique *steurjan- (*stiurijaną), “diriger”

⇒ francique *steora

⇒ moyen néerlandais stier

⇒ anglais steer: “diriger, manœuvrer, gouverner…”

⇒ anglais stern, “poupe”, astern, “en poupe”, “sur l'arrière”, stern- dans sternpost, “étambot”

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

racines germaniques *steurjan- + *burzda-

⇒ moyen néerlandais stierboord

⇒ français destrebort, estribord

⇒ français tribord

⇒ anglais starboard

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

vieux norrois *stafn, “étrave”

⇒ français étrave

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

(moyen français estant ⇐*stā- OU vieux norrois *stafn, “étrave”) + bord

⇒ estambor /estambord

⇒ étambord

⇒ français étambot

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

racine germanique *baką, “dos”

⇒ anglais back, “dos”

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

germaniques *baką, “dos” + *burzda-, “planche, table”

⇒ moyen néerlandais bakboord

⇒ français babort / babord, puis bas-bord,

⇒ bâbord

Ouuuuuuuffff

Je vous souhaite, à toutes et tous, un excellent dimanche, une très belle semaine!

Frédéric

******************************************

Attention,

ne vous laissez pas abuser par son nom:

on peut lire le dimanche indo-européen

CHAQUE JOUR de la semaine.

CHAQUE JOUR de la semaine.

(Mais de toute façon,

avec le dimanche indo-européen,

c’est TOUS LES JOURS dimanche…).

avec le dimanche indo-européen,

c’est TOUS LES JOURS dimanche…).

******************************************

Et pour nous quitter,

Back... In the USSR, par Paul McCartney,

sur la Place Rouge! (mais qui n'était pas vide vide)

et puis aussi...

Amsterdam,

port réputé pour ses morues,

et où les marins déchargeaient beaucoup, apparemment

article suivant: certaines marques de chaussures sont plutôt faites pour se faire remarquer que pour marcher