article précédent : B 'ann mun àm seo a ghabh an Rìgh Herod grèim air cuid a bhuineadh dhan eaglais

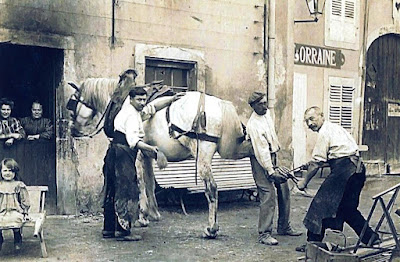

Le forgeron dont la femme s'appelle Kelly, qui habite à Vouillé (dans la Vienne), qui manie le glaive et l'épée comme personne, et qui peut tout aussi bien battre le grain...

ferait bien de faire profil bas, s'il ne veut pas être empaillé et mis sous vitrine au département de linguistique comparée indo-européenne de Leiden.

(Qu'il fasse particulièrement attention au professeur Sasha Lubotsky, le coordinateur du centre, qui a succédé en 1999 à Robert Beekes...)

Oui, nous continuons par ce froid dimanche

- et avant d'aller nous requinquer avec un chaud chocolat au café Pouchkine -,

l'étude des dérivés de notre incroyable petite racine indo-européenne…

*kelh₂-, “battre, frapper”.

Le point.

🜛

Le 10 octobre 2021, à la recherche de l'étymologie du français calamité, nous étudiions les latins

- călămĭtās, “fléau, malheur, défaite, ruine...”,

et

- incolumis, “sain et sauf, non endommagé...”, d'où

- l'espagnol incólume,

- l'italien incolume,

- le portugais incólume.

Călămĭtās et incolumis pourraient peut-être descendre de la racine indo-européenne *kelh₂-, “battre, frapper”.

En revanche, le latin clādēs, “destruction, désastre, défaite...”, en est un parfait dérivé.

Nobis omnes conscii sumus..., 10 octobre 2021

🜛

Le 17 octobre, nous découvrions un beau dérivé latin de notre racine *kelh₂-, “battre, frapper”,

- -cellō, “frapper”, sur lequel seront composés les latins...

- percellō, percellere, “abattre, terrasser, heurter avec violence...”,

- recellō, recellere, “reculer, rebondir (vers l'arrière) ...”,

et

- procellō, prōcellere, “porter en avant, jeter violemment en avant, renverser...”, et en mode pronominal, se prōcellere, “se jeter en avant, s'allonger...”.

De procellō dérivera prŏcella, “tempête, orage, ouragan”, d'où...

- le portugais procela, de même sens,

et nos moyens français...

- procelle, “tempête”,

- procellé, “produit par l'orage”,

- procelleux, “tempétueux”.

Le 24 octobre, nous avons tenté de trouver des dérivés grecs anciens à notre racine, mais sans grand succès…🜛

- κλάω, kláô, “briser, casser...”, est vraisemblablement emprunté au substrat pré-grec,

- κλάδος, kládos, “branche, jet, brindille...”, son étymologie est peu claire ; il pourrait s'agir d'un emprunt au substrat pré-grec, ou d'un dérivé de la racine indo-européenne *kl̥do-, “(morceau de) bois”.

Le 31 octobre, nous poursuivions, avec persévérance mais sans trop d'espoir, notre quête des dérivés grecs anciens de notre racine, toujours sans grand succès...🜛

- κόλος, kólos, “tronqué, écorné, écourté, raccourci...”, est également probablement emprunté au substrat pré-grec.

Nous avions également épinglé quelques emprunts savants que le français avait créés sur le grec ancien, comme claste, le suffixe -claste, clastique, le suffixe -clastique, panclastite, anaclase...

Dieu que la plèbe est orchidoclaste. - Tristan-Edern Vaquette, 31 octobre 2021

Le 7 novembre, nous avons abordé les dérivés celtiques de notre belle *kelh₂-, “battre, frapper”, avec...🜛

- le vieil irlandais claidid, ·claid, “creuser”, d'où l'irlandais claidh et le gaélique écossais cladhaich,“creuser”,

- le moyen breton claza, “faire une tranchée, creuser”, d'où le breton klazañ,

- le moyen gallois claddu, “creuser, creuser une tombe”, d'où le gallois claddu.

– Vois-tu garçon, il faut battre le fer quand il est... ch..., 7 novembre 2021

🜛

Le 14 novembre, nous avons traité d'une nouvelle série de dérivés celtiques de notre *kelh₂-, “battre, frapper” :

- le moyen irlandais clad, clod, “trou creusé dans le sol, tranchée”,

- les moyens gallois cladd, “fosse, fossé” et clawd, “levée de terres, fossé, fosse, rempart”,

- le moyen breton kleuz, “levée de terre, talus”

- le gaulois cladia, clado-, “fossé, tranchée, vallée creuse”, d'où de beaux toponymes gaulois créés sur cladia, clado- :

- Uindo-cladia, “la Tranchée Blanche”, aujourd'hui Badbury Rings, dans le Dorset

- Uo-cladum, “Double Fossé” ou “Sous-Tranchée” ; le latin Vocladum devenu... Vouillé, dans la Vienne.

Vouillé, c'est pas dans la Creuse ?, 14 novembre 202c

🜛

Le 21 novembre, toujours plongés dans les dérivés celtiques de la racine *kelh₂-, “battre, frapper”, nous avons évoqué les bretons :

- kláz, “tranchée, crevasse faite avec une pelle”,

- kleuzadenn, “endroit creusé, cavité”,

- kleuzadur, “creusement”,

- kleuzded, “qualité de ce qui est creux”,

- kleuzenn, “lieu creux, cavité”, “arbre creux”, “vieille femme décrépite”,

- kleuziad, “contenu d'un fossé”,

- kleuzier, “fossoyeur”,

- Cleuyou, Kleuyoù, provenant de Kleuz, et désignant des fossés avec talus, des retranchements.

- le vieil irlandais clár, “planche, article plat, surface”,

- le vieux gallois claur, d'où le gallois clawr, “couvercle, planche”,

ainsi que

- le moyen breton cleür, kleur, d'où le breton kleur, “limon de charrette, cheville du limon”,

qui seraient peut-être à rapprocher du grec ancien κλῆρος, klêros, dont le sens originel était celui d'un bout de bois délimitant une parcelle.

Nous avons continué avec

- le moyen irlandais cellach, “conflit, dispute”, à l'origine du prénom Kelly,

- le théonyme gallo-romain Sucellos, qui pourrait signifier “le bon frappeur”, ou “Qui a un bon marteau”.

Liam, je suis contente que tu sois venu au bal., 21 novembre 2021

🜛

Le 28 novembre, nous clôturions notre tour des dérivés celtiques de la racine *kelh₂-, “battre, frapper”, avec notamment :

- le vieil irlandais colg, calg, “aiguillon, pointe...”,

- le moyen gallois col, coly, “dard / aiguillon, pointe...”,

- le vieux gallois colginn, d'où

- le moyen gallois colyn, “dard / aiguillon...”,

- le vieil irlandais claideb, “épée”, d'où

- l'irlandais claíomh, “épée”,

- le manxois cliwe, “épée”,

- le gaélique écossais claidheamh, “épée”,

- le moyen gallois cledyf,

- d'où le gallois cleddyf, “épée, lame ...”,

- le moyen breton clezeff,

- d'où le breton klez, “épée, lame ...”,

- le moyen cornique clethe,

- d'où le cornique kledha, “épée”,

et enfin...

- le gaulois cladio-, “glaive, épée”, d'où

- le latin gladius, “glaive”, d'où

- les français glaive et glaïeul.

B 'ann mun àm seo a ghabh an Rìgh Herod grèim air cuid a bhuineadh dhan eaglais, 28 novembre 2021.

🜛🜛🜛

Ce qui est éternel, inaliénable, constant et permanent, en revanche, c'est la c*nnerie humaine, comme vient encore de le démontrer la si gentille Helena Dalli, la commissaire européenne à l'Égalité, en publiant un adorable guide sur la communication dite inclusive (à usage interne, remarquez), proposant, pour ne pas choquer les susceptibilités, d'éviter le terme Noël, la formule “Mesdames et Messieurs”, et ainsi de suite.Le wokisme s'installe, mes amis, et en tant qu'humaniste, et universaliste, je ne peux que le déplorer. Amèrement.

D'un côté, nous avons les populistes et les nationalistes, de l'autre les wokes, les inclusifs.

On n'est pas rendu.

Bref.

Pour revenir à des choses plus gaies...

Dans les langues baltes et slaves, la plupart des dérivés de notre belle *kelh₂-, “battre, frapper”, sont issus de formes construites sur son timbre o *kolH-.

Ah oui, j'oubliais de le signaler : pour cette petite escapade balto-slave, notre guide sera,

mais bien... Rick Derksen.

Ces dérivés, je vous en propose ci-dessous une jolie palette, qui devrait vous permettre d'en apprécier les diverses sémantiques, souvent propres au groupe balto-slave.

Nous en avons déjà parlé, et à plusieurs reprises : la linguistique historique nous permet de remonter le temps, et de comprendre les us et coutumes de nos lointains ancêtres.

Et vous allez le voir, les dérivés baltes et slaves de notre jolie *kelh₂-, “battre, frapper”, vont nous plonger dans un monde essentiellement agraire, ou à tout le moins rural, où le paysan, mais aussi le forgeron... font partie intégrale du paysage...

Ainsi, au nombre des descendants de l'indo-européenne *kelh₂-,

- le lituanien káltas

- le letton - mais comme vous avez raison : l'est-on vraiment ?? - kal̄ts

Parmi leurs pendants slaves,

Quant aux lituanien kálti et letton kal̄t, ils signifient “battre (le fer), forger”.

Leurs cognats slaves, un tant soit peu plus belliqueux, évoqueront plutôt la piqûre, la morsure, ou alors carrément l'abattage (d'animaux) (enfin... j'espère), avec...

- le - ouiiiiiiiii - vieux slavon d'église klati, “tuer”,

- le russe коло́ть, kalótʹ, “piquer, poignarder, hacher...”,

- le tchèque kláti, “poignarder, battre, tuer...”,

ou encore

- le bulgare kólja, “abattre, tuer...”.

Citons encore, dérivés des mots baltes pour “forger”,

- le lituanien kálvis

et

- le letton (vraiment ?) kal̄vis,

De la vie à la ferme, vous aurez encore une magnifique évocation, avec

- le lituanien kùlti

- le letton kul̄t,

“battre (le grain)”.

Oh, il y en a encore plein, de dérivés baltes et slaves de notre racine kelh₂-, mais je ne voudrais surtout pas abuser.

Je vous proposerai encore quelques mots strictement slaves, qui, tous, désignent le très champêtre épi. Oui, l'épi en pointe, qui pique...

- le - oh oui, oh oui - vieux slavon d'église klasъ,

- le russe et l'ukrainien kólos,

- le tchèque et le slovaque klas,

- le polonais kƚos,

- le serbo-croate et le slovène klâs,

et enfin...

- le bulgare klas.

Et voilà pour la descendance balte et slave de notre indo-européenne kelh₂-.

Vous rendez-vous compte ?

De tous ces mots ce que nous a apportés cette racine indo-européenne toute petiote ?

Auriez-vous jamais imaginé qu'étaient si étroitement liés...

- le latin clādēs, “destruction, désastre, défaite...”,

- le moyen français procelle, “tempête”,

- le vieil irlandais claidid, ·claid, “creuser”,

- le breton klazañ,

- le moyen breton kleuz, “levée de terre, talus”,

- ces beaux toponymes gaulois que sont Uindo-cladia, “la Tranchée Blanche”, aujourd'hui Badbury Rings et Uo-cladum, “Double Fossé” ou “Sous-Tranchée”, devenu... Vouillé, dans la Vienne,

- les toponymes bretons Cleuyou, Kleuyoù,

- le moyen irlandais cellach, “conflit, dispute”, à l'origine du prénom Kelly,

- le théonyme gallo-romain Sucellos, qui pourrait signifier “le bon frappeur”, ou “Qui a un bon marteau”,

- le vieil irlandais colg, calg, “aiguillon, pointe...”,

- le vieil irlandais claideb, “épée”, d'où l'irlandais claíomh, “épée”, le gaélique écossais claidheamh, “épée”, et le gaulois cladio-, “glaive, épée”, qu'empruntera le le latin gladius, “glaive”, d'où les français glaive et glaïeul ?

Hein ? Hein ?

Non mais, sans rire, auriez-vous fait le rapprochement entre le prénom Kelly, Vouillé dans la Vienne, les français glaive, glaïeul, claymore, le vieux slavon d'église klasъ,“épi”, le letton kal̄vis, “forgeron, maréchal-ferrant”, et le lituanien kùlti, “battre (le grain)” ?

C'est quand même dingue, non ?

Merci à qui ?

Mais... à l'indo-européen, évidemment.

Je vous souhaite un excellent dimanche, une heureuse semaine.

******************************************

Attention,

ne vous laissez pas abuser par son nom :

on peut lire le dimanche indo-européen

CHAQUE JOUR de la semaine.

(Mais de toute façon,

avec le dimanche indo-européen,

c’est TOUS LES JOURS dimanche…)

******************************************

Et pour nous quitter,

puisque 2021 marque le 500ème anniversaire de la mort de Josquin des Prés,

que le nom de cet immense compositeur évoque la vie rurale,

et qu'en plus la commissaire européenne Helena Dalli

- l'appellation commissaire du peuple lui conviendrait peut-être mieux ? -

préconise de ne pas utiliser le prénom Marie, par trop connoté,

et puis aussi, parce que ce morceau est simplement beau, mais beau,

je vous propose, par les huit voix, inspirées, de

VOCES8,

une somptueuse interprétation du motet probablement le plus célèbre de Josquin des Prés, motet à quatre voix qu'il écrivit en 1450,

Ave Maria, Virgo Serena.

Ave Maria, Gratia plena,

Dominus tecum, Virgo serena.

Ave, cuius Conceptio,

Solemni plena gaudio,

Caelestia, Terrestria,

Nova replet laetitia.

Ave, cuius Nativitas

Nostra fuit solemnitas,

Ut lucifer lux oriens

Verum solem praeveniens.

Ave pia humilitas,

Sine viro fecunditas,

Cuius Annuntiatio

Nostra fuit salvatio.

Ave vera virginitas,

Immaculata castitas,

Cuius Purificatio

Nostra fuit purgatio.

Ave, praeclara omnibus

Angelicis virtutibus,

Cuius fuit Assumptio

Nostra fuit glorificatio.

O Mater Dei,

Memento mei.

Amen.

Salut à toi, Marie, comblée de grâce

le Seigneur est avec toi,

vierge sereine.

Salut, toi dont la conception

chargée d'une joie solennelle

remplit le ciel et la terre d'une joie nouvelle.

Salut, toi dont la naissance

fut pour nous une fête solennelle,

une lumière qui se lève comme une aurore avant le vrai soleil.

Salut, bienheureuse humilité,

fécondité sans aucun homme,

dont l'annonciation fut notre salut.

Salut, virginité véritable,

chasteté immaculée

dont la purification nous a rachetés

Salut, toi qui resplendis de toutes les vertus angéliques,

toi dont l'assomption fut notre gloire.

Ô mère de Dieu, souviens-toi de moi.

Amen.

******************************************

Vous voulez être sûrs (sûrs, mais vraiment sûrs) de lire chaque article du dimanche indo-européen dès sa parution ? Hein, hein ? Vous pouvez par exemple...

- vous abonner par mail, en cliquant ici, en tapant votre adresse email et en cliquant sur “souscrire”. ET EN CONFIRMANT le lien qui vous arrivera par email dans les 5 secs, et vraisemblablement parmi vos SPAMS (“indésirables”), ou

- liker la page Facebook du dimanche indo-européen : https://www.facebook.com/indoeuropeen/

******************************************

article suivant : D'hiver, les Divers Jeux rustiques ?

2 commentaires:

Cher ami, je n'ai trouvé nulle part en relisant les chroniques consacrées à kelh de référence à clavus : imaginer une interférence entre l'étymon indo-européen et ce joli mot latin qui donne clou dès les années 1100 est-il inimaginable ? Après tout, s'il a enfanté" le marteau, ne peut-il avoir aussi procréé ce sur quoi frappe le marteau ? Cordialement JP Brighelli

Cher Jean-Paul, la remarque est (forcément ! ;-)) intéressante.

Ernout et Meillet sont "tentés de rapprocher" clavus de -cello, mais s'arrêtent là.

Quant à Michiel de Vaan, il ne voit, lui, aucun lien étymologique entre clavus et *kelh2-.

Le seul cognat IE qu'il voit à clavus étant... clavis.

Dans les deux cas, selon lui, le parent IE serait la forme *kleh2u-, au sens de "fermer".

Et ce pauvre Alain Rey, qui ne reconnaîtrait pas son beau ("biel" ?) dictionnaire, ne va guère plus loin, en mentionnant l'appartenance du français "clou" à une famille de termes techniques "assez obscure à radical clau-".

Je me rallie donc volontiers à l'étymologie proposée par de Vaan.

Cordialement,

Frédéric

Enregistrer un commentaire